La Saône est une rivière majeure, affluent du Rhône, jouant un rôle essentiel dans le paysage et l’économie des régions qu’elle traverse. D’une longueur de 480 kilomètres, elle prend sa source dans les Vosges et rejoint le Rhône à Lyon. Son parcours traverse plusieurs villes emblématiques, dont Chalon-sur-Saône et Mâcon, et elle est un élément central du réseau fluvial français.

1. Géographie et parcours de la Saône

La Saône prend sa source à Vioménil, dans le département des Vosges, à environ 405 mètres d’altitude. Elle coule ensuite en direction du sud-ouest et traverse les régions de Bourgogne-Franche-Comté et d’Auvergne-Rhône-Alpes. Son bassin versant s’étend sur environ 30 000 km², recevant l’eau de nombreux affluents, dont la Seille, l’Ognon et le Doubs, qui contribuent à son débit régulier.

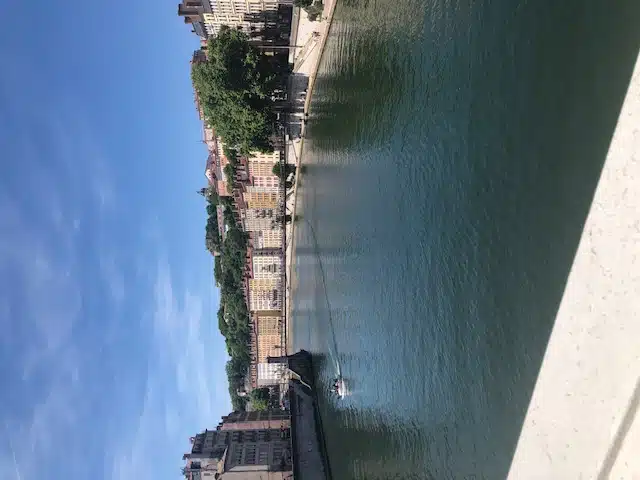

La Saône est une rivière au courant relativement calme, ce qui la rend particulièrement propice à la navigation. Elle est navigable sur la majorité de son cours et constitue un axe de transport fluvial stratégique reliant les régions du nord-est de la France à la vallée du Rhône et à la Méditerranée.

2. Histoire et importance culturelle

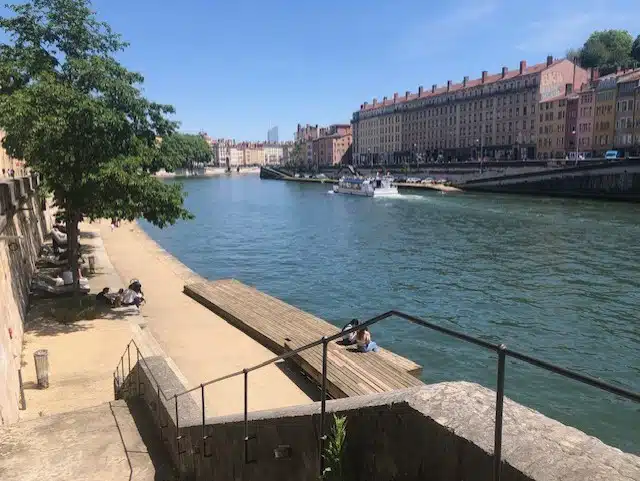

Dès l’Antiquité, la Saône fut un axe de communication et d’échanges important. Les Gaulois, puis les Romains, l’utilisaient pour le commerce et le transport de marchandises. Lyon, anciennement Lugdunum, s’est développée à la confluence de la Saône et du Rhône, profitant de sa situation stratégique pour devenir un centre économique majeur.

Au fil des siècles, la Saône a été un vecteur de prospérité pour les villes riveraines, facilitant le commerce du vin, des céréales et d’autres produits locaux. Son rôle reste aujourd’hui crucial, notamment pour le tourisme fluvial, qui attire de nombreux visiteurs désireux de découvrir les paysages et le patrimoine des régions qu’elle traverse.

3. Écosystème et biodiversité

La Saône abrite une riche biodiversité et des milieux naturels variés. Ses rives, ponctuées de forêts, de prairies humides et de zones marécageuses, accueillent de nombreuses espèces animales et végétales. On y trouve notamment des poissons tels que le brochet, la carpe et le silure, ainsi que des oiseaux comme le héron cendré et le martin-pêcheur.

Cependant, comme de nombreux cours d’eau, la Saône est soumise à des pressions environnementales, notamment la pollution issue de l’agriculture et des activités industrielles. Des initiatives sont mises en place pour restaurer la qualité de l’eau et préserver les habitats naturels, garantissant ainsi la pérennité de cet écosystème unique.

4. Navigation et aménagements

Grâce à son faible courant et à sa largeur, la Saône est une rivière particulièrement adaptée à la navigation. Elle est une voie fluviale essentielle reliant le bassin parisien à la Méditerranée par l’intermédiaire du Rhône. De nombreux aménagements ont été réalisés pour faciliter son exploitation, notamment des écluses et des quais pour le transport de marchandises et le tourisme fluvial.

Des croisières et des activités nautiques sont très populaires sur la Saône, notamment dans des villes comme Lyon, Mâcon et Chalon-sur-Saône. La plaisance y est également développée, offrant une expérience unique pour découvrir les paysages et le patrimoine local.

5. La Saône et le changement climatique

Le changement climatique affecte directement la Saône, notamment par des variations de son débit. Les épisodes de sécheresse prolongée réduisent son niveau d’eau, tandis que les précipitations excessives peuvent provoquer des crues soudaines.

Face à ces défis, des mesures sont mises en place pour mieux gérer l’eau et adapter les infrastructures fluviales aux nouvelles conditions climatiques. La préservation des zones humides et la gestion des eaux usées sont également des enjeux clés pour assurer la santé de la Saône et de ses écosystèmes.

Conclusion

La Saône est une rivière aux multiples facettes, à la fois voie de communication historique, écosystème riche et lieu de loisirs. Son importance pour les régions qu’elle traverse est indéniable, et il est essentiel de continuer à la protéger face aux défis environnementaux et économiques. Grâce à une gestion durable, elle pourra continuer à jouer un rôle central dans le développement et l’attractivité des territoires qu’elle irrigue.