Le tunnel de la Croix-Rousse est un élément incontournable du paysage urbain de Lyon, constituant une liaison majeure entre les quartiers de la rive droite et de la rive gauche de la ville, en traversant la célèbre colline de la Croix-Rousse. Composé de deux tubes distincts – l’un routier et l’autre dédié aux transports en commun, aux piétons et aux cyclistes –, le tunnel de la Croix-Rousse joue un rôle clé dans la gestion du trafic urbain et dans la réduction des embouteillages, tout en offrant une solution de transport innovante pour les modes doux. Cet ouvrage, inauguré dans les années 1950, a subi plusieurs transformations et réhabilitations au fil des décennies pour s’adapter aux exigences croissantes de la ville de Lyon, tant en termes de sécurité que d’accessibilité.

Localisation et rôle stratégique

Le tunnel de la Croix-Rousse relie les quais des bords du Rhône à ceux des bords de la Saône, en traversant directement la colline de la Croix-Rousse. Ce trajet sous-terrain permet de réduire significativement le temps de déplacement entre les secteurs situés de part et d’autre de la colline, qui serait autrement difficile à franchir en raison de la topographie escarpée de la zone. En reliant les 1er et 4e arrondissements de Lyon, ce tunnel assure une fluidité dans le transport de la ville, et constitue un axe essentiel pour les automobilistes, les cyclistes et les transports en commun.

Historique : De l’idée à la construction

Le projet de tunnel sous la Croix-Rousse remonte à 1845, mais il ne se concrétisera qu’à partir des années 1930, après plusieurs propositions de construction. Le projet est finalement adopté par la ville en 1939, avec la participation d’ingénieurs de renom, tels que Lucien Chadenson et M. Thiollère. Le chantier commence en 1940, mais il est retardé par la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est qu’en 1952 que le tunnel routier de la Croix-Rousse est inauguré par le maire de Lyon, Édouard Herriot.

D’une profondeur de 80 mètres sous la colline, le tunnel nécessite l’utilisation de 125 000 kg d’explosifs pour son percement et 15 000 mètres cubes de bois pour soutenir les parois. La construction dure une dizaine d’années et implique un travail considérable de la part des 300 ouvriers affectés au chantier. Le tunnel est finalement ouvert pour la circulation en 1952, et il devient un axe majeur pour désengorger le secteur des Terreaux et Bellecour, des zones particulièrement congestionnées à l’époque, point de convergence de plusieurs routes nationales.

Le tunnel historique : Une infrastructure vieillissante

Au fil des années, le tunnel de la Croix-Rousse se révèle insuffisant pour répondre à la croissance du trafic. La chaussée initiale, aménagée en deux voies de circulation sans séparation centrale, est sujette à des fermetures fréquentes, tant pour des travaux d’entretien légers que pour des fermetures non programmées. En 1999, un muret central est ajouté pour séparer les voies dans chaque direction, mais le tunnel continue de poser des problèmes de sécurité, notamment en raison de l’absence de bandes d’arrêt d’urgence. De plus, sa capacité à accueillir de plus en plus de véhicules devient insuffisante, et la vitesse est limitée à 50 km/h, voire 30 km/h en cas de pluie.

Le tunnel est aussi interdit aux véhicules dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes, sauf pour les autobus de la ligne C6, qui traversent régulièrement l’ouvrage. Un radar automatique est installé à la sortie ouest du tunnel pour sanctionner les excès de vitesse, mais le besoin de réhabiliter l’infrastructure se fait de plus en plus pressant.

La réhabilitation et la modernisation du tunnel

En 2010, un vaste projet de réhabilitation est lancé afin de moderniser le tunnel et de créer un second tube dédié aux modes doux (piétons, cyclistes et transports en commun). Les travaux de percement du nouveau tube démarrent en 2010 et se poursuivent jusqu’en 2011, avec l’utilisation de 535 tirs d’explosifs pour percer la roche. Ce projet s’inscrit dans une volonté d’améliorer la sécurité, la fluidité du trafic et la durabilité de l’infrastructure.

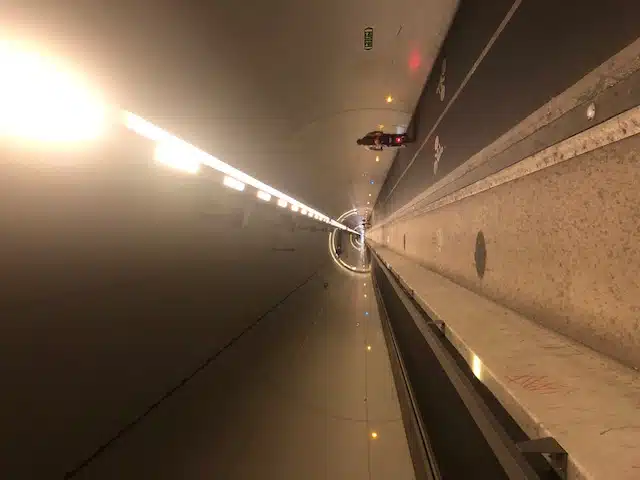

Le nouveau tunnel, inauguré le 5 décembre 2013, est réservé aux modes doux, c’est-à-dire aux piétons, cyclistes et autobus. Ce tube est conçu pour offrir une alternative saine et durable à la circulation automobile, favorisant ainsi la mobilité douce en cœur de ville. Le tunnel est par ailleurs équipé de scénographies lumineuses et sonores, créées par l’atelier Skertzo, pour améliorer l’expérience des usagers et donner un aspect plus agréable à la traversée.

La réhabilitation du tube routier, quant à elle, comprend le désamiantage du tunnel, le remplacement du fibrociment dans les parois et la mise à jour des systèmes de sécurité conformément aux normes actuelles. En 2013, les travaux se terminent après une fermeture de dix mois, durant lesquels le tunnel est totalement inaccessible, entraînant des perturbations de circulation dans la ville de Lyon. Cependant, une fois réouvert, le tunnel routier bénéficie de nouvelles améliorations, dont des conduits de ventilation rénovés, des accès de secours tous les 150 mètres, et une nouvelle signalisation. La sécurité s’en trouve considérablement renforcée, et le radar de vitesse est réinstallé à l’intérieur du tunnel.

Le tunnel « modes doux » : Un axe de mobilité durable

Le second tube, dédié aux modes doux, est conçu pour répondre à une demande croissante de solutions de transport durables et non polluantes. Ce tube possède quatre voies distinctes : une pour les piétons, une pour les autobus et deux pour les cyclistes. Chaque voie est soigneusement délimitée par un terre-plein central afin d’assurer la sécurité des usagers et d’éviter les collisions entre les différents modes de transport. Le tube « modes doux » représente une véritable avancée pour la mobilité à Lyon, en permettant à la fois une meilleure gestion du trafic routier et une augmentation des possibilités de transport alternatif.

Le tube « modes doux » connaît un grand succès dès son ouverture, attirant en moyenne 400 piétons et 1 000 cyclistes chaque jour en semaine, et jusqu’à 1 000 piétons et 2 000 cyclistes le week-end. La vitesse maximale autorisée pour les vélos est de 25 km/h, et un radar pédagogique est installé pour limiter les accidents entre les usagers.

Sécurité et innovation

La sécurité dans le tunnel de la Croix-Rousse a été renforcée avec l’ajout de plusieurs dispositifs modernes. Par exemple, les portes coulissantes installées à chaque porte de communication avec le tunnel routier permettent aux piétons et cyclistes de s’échapper en cas de sinistre et de rejoindre l’autre tube, servant de voie d’évacuation. De plus, un véhicule électrique dédié à la maintenance et à la sécurité est mis à disposition pour intervenir rapidement en cas de problème.

Le tunnel fait également l’objet d’une surveillance constante, avec des caméras de sécurité et un dispositif de communication mis en place pour alerter les autorités en cas d’incident. La mise en lumière et la sonorisation du tunnel « modes doux » a pour objectif de créer une ambiance agréable et moins anxiogène pour les piétons et cyclistes traversant cet ouvrage souterrain.

Transport et utilisation

Le tunnel est traversé par plusieurs lignes de transports en commun, notamment la ligne C6, qui assure la liaison entre la Part-Dieu et Écully. Le projet de réhabilitation a permis à la ligne de passer de manière fluide entre le tunnel sud (réservé aux voitures) et le tunnel nord (réservé aux modes doux), tout en répondant aux besoins de mobilité de la population lyonnaise. Cependant, certains critiques pointent du doigt l’utilisation de bus diesel sur la ligne C6, et des alternatives telles que des autobus hybrides sont envisagées pour améliorer l’impact environnemental de l’ouvrage.

Conclusion : Un ouvrage essentiel et moderne

Le tunnel de la Croix-Rousse représente une prouesse technique et architecturale qui a évolué au fil des décennies pour répondre aux besoins de mobilité de la ville de Lyon. En modernisant l’infrastructure avec la création d’un second tube dédié aux modes doux, Lyon a su anticiper les enjeux de la mobilité durable et de la sécurité. Cet ouvrage témoigne des efforts constants pour améliorer la qualité de vie des habitants et pour favoriser une ville plus verte et plus fluide, tout en préservant l’histoire et l’identité de l’un des quartiers les plus emblématiques de la ville.